''Dom Juan'' ou la fin d’un mythe et d'un monde

Dom Juan ou le Festin de pierre d’après le mythe de Don Juan et le Dom Juan de Molière. Spectacle de Jean Lambert-wild et Lorenzo Malaguerra. Théâtre de la Cité Internationale à 20 h 30 jusqu’au 15 février. Tél. 01 43 13 50 60.

Le rideau s’ouvre : le décor de Stéphane Blanquet et de Jean Lambert-wild vous saute au visage opérant dans l’étonnement (au sens fort du terme) qu’il provoque un premier déplacement avec sa luxuriance et avec ses couleurs vives contrastant avec l’intérieur de ce qui semble être une grande pièce décatie. Pépiements d’oiseaux en sus, on se croirait dans une scène peinte par le douanier Rousseau… Où sommes-nous vraiment ? Certainement pas dans le très convenu tableau d’une comédie classique, puisque classique il y a paraît-il, autour de ce Dom Juan écrit à toute allure – et donc même pas versifié par son auteur pressé par le temps, mais d’autant plus libre dans sa rythmique d’écriture et sa pensée. Autour de Dom Juan disons-nous, car Jean Lambert-wild et Catherine Lefeuvre, les responsables de l’adaptation ont été piocher avec bonheur dans les très nombreuses versions du mythe pour affermir, recomposer et réagencer avec intelligence la pièce de Molière. Nous sommes donc ailleurs, autrement. Dans un autre espace et dans un autre temps : une antichambre de la mort, un no man’s land dans lequel l’horloge qui trône contre un pan du mur à moitié démoli du fond de scène ne marque même plus les heures. Et c’est là que Dom Juan accompagné bon gré mal gré par le néanmoins très fidèle Sganarelle va entamer si on peut dire – car nous le saisissons en cours de trajectoire – sa course vers la mort. « Va, c’est une affaire entre le Ciel et moi, et nous la démêlerons bien ensemble… » est-il bien précisé, et Sganarelle, tout comme les spectateurs de la représentation de Lambert-wild et de Malaguerra, toujours en très efficace binôme, de répondre en chœur que l’on ne saurait être plus clair ! Masque blafard, perruque rousse flamboyante, toux intarissable accentuée par l’alcool qu’il ne cesse d’ingurgiter Dom Juan qui n’a plus de sa superbe que par intermittence est déjà passé de l’autre côté du miroir. La mort rôde à tous les étages si on ose dire, et c’est bien dans la cave située juste au-dessous d’une sorte d’entresol que Dom Juan ira chercher et inviter le Commandeur à sa table pour un ultime festin. Pendant ce temps-là un très drôle et tout à la fois sinistre trio de musiciens-chanteurs installé à l’étage ponctue les événements, ceux de la « chute » de Dom Juan. Ce n’est plus du ciel que viendra le châtiment, mais des profondeurs de la terre… L’espace en entier renvoie à l’image d’une sorte de grotte dont seul un escalier en colimaçon (et aux marches en porcelaine de Limoges, alors que des tapisseries en point numérique d’Aubusson complètent l’ensemble !) installé sur le côté cour pourrait éventuellement mener vers l’air libre, mais Dom Juan, le seul à l’utiliser ne va jamais au-delà de la première station à mi-hauteur…

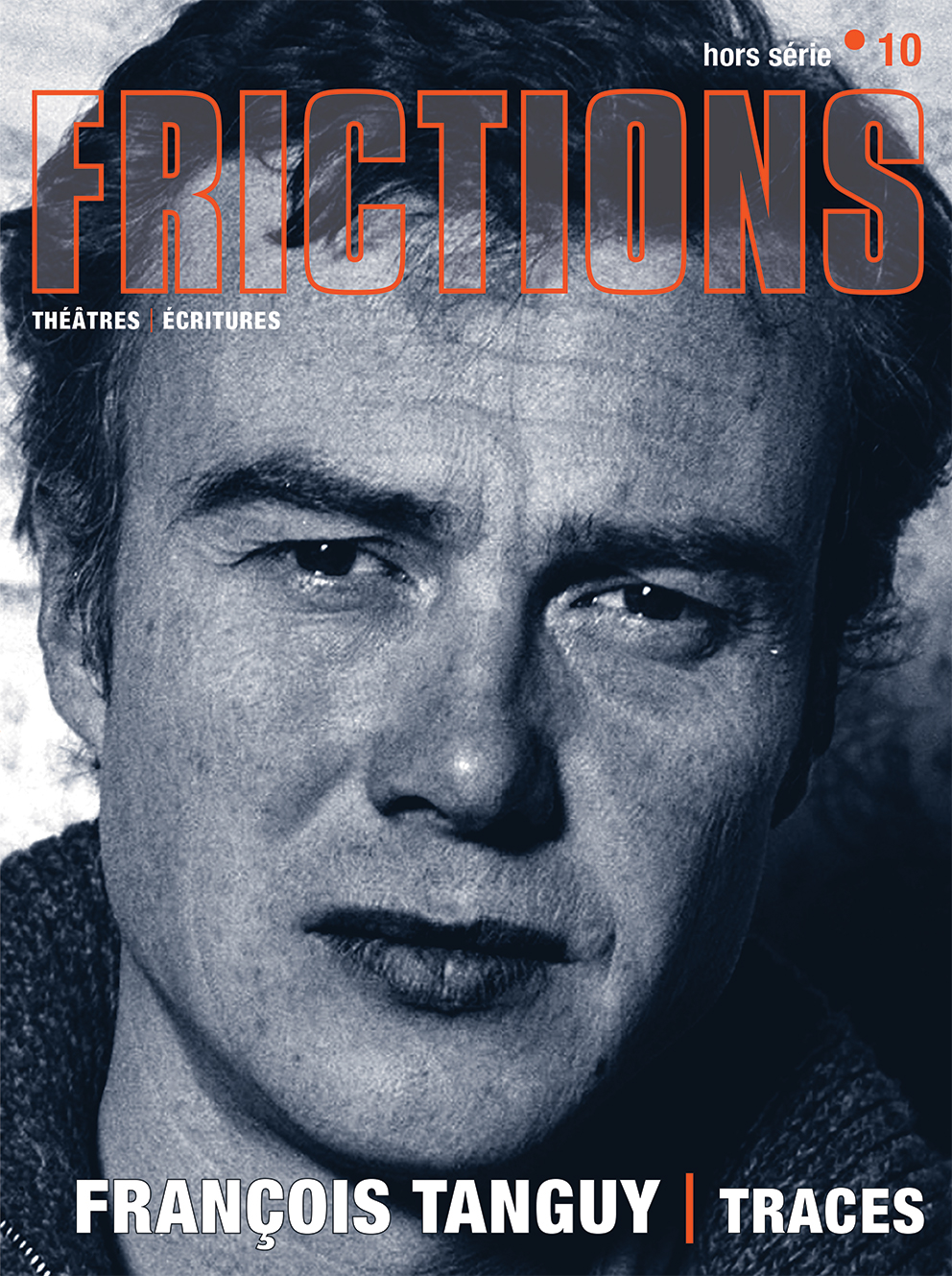

Le spectacle d’une inventivité de tous les instants mise au service d’une dramaturgie serrée, se développe dans un état de tension extrême, dans de perpétuelles ruptures de rythme impulsées par le seul Dom Juan/Lambert-wild qui ne cesse de passer d’un registre de jeu à un autre. L’efflorescence des signes ne l’empêche en aucune manière de creuser le même sillon. Sous des dehors parfois légers mais jamais futiles (exit ceux qui n’entrent pas dans le schéma dessiné, Monsieur Dimanche, Don Carlos, Pierrot, Mathurine…), c’est d’une violence extrême dans la mise à nu du mythe, et dans la critique de la religion et de ses thuriféraires. Tout le jeu de Jean Lambert-wild dans le rôle-titre oscille entre ces deux extrêmes, et pas seulement parce qu’il fait usage d’un pistolet… Il opère aux antipodes de l’image convenue de Casanova et finalement affadie du personnage. Parole est à nouveau donnée à son clown Gramblanc que l’on avait pu apprécier il y a quelques saisons dans le Godot de Beckett tout comme dans le Richard III d’après Shakespeare ; il poursuit son impitoyable chemin, mais il a cette fois une complice de tout premier ordre, Yaya Mbilé Bitang alias Sganarelle, image de squelette inscrite sur son collant. Le couple est parfait, l’un entraînant l’autre dans un symbiose parfaite. La comédienne apporte un poids d’humanité dans l’univers décadent et impitoyable du spectacle. Il faut voir la constante attention des deux protagonistes l’un pour l’autre pour arriver à une respiration commune. C’est un étrange ballet qu’ils exécutent entourés par une pléiade de comédiens issus de l’Académie de l’Union, l’École de Théâtre du Limousin. Ils sont ainsi quinze à se partager alternativement, par quatre, les autres rôles du spectacle, Elvire, Dom Luis, Charlotte, un Pauvre… Une très généreuse idée qui permet à de jeunes comédiens de s’affronter à la réalité de leur profession, et qui a l’immense avantage d’interdire au couple principal de s’installer dans leurs rôles ; ils sont toujours peu ou prou, avec des partenaires qui changent à chaque représentation, dans l’obligation d’être sur le qui-vive, dans l’attention (la tension), accrue des « premières fois »… On n’aura garde d’oublier de citer les musiciens Denis Alber, Pascal Rinaldi et la chanteuse Romaine qui sous la houlette de Jean-Luc Therminarias, accompagnent au vrai sens du terme les derniers instants de Dom Juan-Lambert-wild, les derniers instants de l’image romantique de Don Juan que Da Ponte, le librettiste de Mozart, avait véhiculée en Italie.

Jean-Pierre Han