Une parfaite réussite de notre temps

Sauve qui peut (la révolution), adaptation et mise en scène de Laëtitia Pitz d’après le roman de Thierry Froger. Spectacle créé à Saint-Pierre-aux-Nonnains, sous l’égide de la Cité musicale de Metz, vu le 11 novembre 2023. Du 3 février au 10 février 2024 au Théâtre de l’Échangeur à Bagnolet. Tél. : 01 43 62 71 20

_cie%20Roland%20furieux_cre%CC%81dit%20Morgane%20Ahrach%20OK%20-%20copie.jpeg)

C’est sans conteste une formidable proposition artistique que nous offre Laëtitia Pitz avec son Sauve qui peut (la révolution). Sa proposition, sa réalisation scénique, sont parfaitement abouties jusque dans leurs moindres détails, avec même une réelle bien que très discrète méticulosité. Nous sommes au-delà d’un simple travail théâtral, le sous-titre du spectacle précise d’ailleurs qu’il s’agit d’« une série théâtrale et musicale en 4 épisodes », et il convient d’inclure dans l’appellation de théâtre le travail scénographique avec la lumière et celui concernant la vidéo, sans parler de la direction d’acteurs, etc. Lapalissade ? Pas vraiment au vu du résultat. Quant aux quatre épisodes, ils correspondent à quatre mouvements d’une heure chacun que l’on peut saisir séparément, mais on y perdra alors le grand mouvement d’ensemble, toutes les subtilités renvoyant de l’un à l’autre comme dans toute grande œuvre musicale.

Le travail de Laëtita Pitz est inspiré de l’étonnant roman (aussi bien dans son propos que dans sa composition) de Thierry Froger paru en 2016 et dont elle a gardé le titre qui fait référence au film de Jean-Luc Godard, Sauve qui peut (la vie). De Godard donc, il est clairement question dans le livre de Thierry Froger, c’est même lui, peut-on penser, le personnage principal, mais dans un subtil dispositif renvoyant à la parenthèse : la révolution. Soit la préparation du Bicentenaire de la Révolution française en 1988, et la volonté du ministère de la Culture et de son responsable Jack Lang ainsi que de la Mission du bicentenaire de commander au cinéaste un film sur le sujet non pas dans un esprit de commémoration, mais pour donner « une vision moins convenue de l’événement, impertinente même » (sic)… Acceptation de Jean-Luc Godard et début de la préparation d’un film qui ne devrait finalement, après acceptation de toutes les parties, voir le jour que 4 ans plus tard : le projet s’intitulera logiquement « Quatre-vingt-treize et demi », référence faite à la date envisagée de sa sortie ! Passons sur les nombreuses péripéties qui parsèment le parcours du cinéaste le menant auprès d’un ami, Jacques, connu autrefois durant leur « période mao », vivant désormais à Chalonnes-sur-Loire, sur la relation, le « contact », qu’il va établir avec sa fille, Rose, tout juste bachelière, sur le fait aussi que l’ami en question est devenu un historien reconnu et travaille sur la figure de Danton, mais soulignons simplement que le lien avec la parenthèse du titre du roman est ainsi parfaitement établi. Il est bien question – de manière oblique ? – de révolution, celles d’hier et d’aujourd’hui jusqu’à sa commémoration. Soulignons aussi que la composition du livre est très particulière qui entremêle différents thèmes, fonctionne par courtes séquences qui se distinguent même typographiquement : cette composition Laëtitia Pitz, dans son adaptation, la reprend à son compte. Ce qui, bien sûr, ne l’empêche en aucune manière de la transformer en lui restant fidèle, et d’y apporter ses propres aménagements et sa propre touche. À cet égard son adaptation est d’une rare intelligence. Elle conserve la liaison entre le XVIIIe siècle, celui de Danton et autres Robespierre ou Saint-Just et le XXe siècle, celui de Godard, tout en nous renvoyant à notre aujourd’hui du XXIe siècle qui est présent en filigrane. En ce sens ce spectacle est éminemment politique, bien plus que ceux qui d’emblée annoncent cette appartenance dans l’air du temps.

Ces jeux d’une époque à l’autre, d’une révolution à l’autre qui ne dit pas forcément son nom, s’opèrent dans un constant jeu de variations qui s’établit dans une aire de jeu aménagée par Anaïs Pélaquier également présente sur le « plateau » comme si dans ses déplacement souvent muets elle venait en mesurer toute la pertinence et la matérialité. De ce point de vue ses « déambulations » acquièrent une particulière importance, alors que, bien sûr, les spectateurs sont amenés à focaliser leur attention sur les deux comédiens, Camille Perrin et Didier Menin, absolument présents dans les différentes figures, hommes ou femmes, qu’ils présentent (pour rester dans une note brechtienne) et incarnent. Pour que cela puisse advenir, il suffit de quelques tables de classe mises bout à bout et dont la disposition variera selon les épisodes, soulignant la volonté de l’équipe du Roland furieux (c’est le beau et très pertinent nom de la compagnie) de faire varier l’axe du regard des spectateurs qui d’ailleurs ont changé de place durant les intermèdes entre les épisodes.

Quelques livres sur les tables donc, des papiers (manuscrits ou textes du spectacle), des ordinateurs, et ce sera tout pour faire théâtre, encore qu’à y regarder de près la « nudité » de l’aire de jeu est savamment calculée, et c’est bien plutôt la vision d’un studio de travail avec ses micros, ses projecteurs, ses écrans, ses baffles qui imprègne notre vision. La fresque visuelle que le travail sonore (la composition sonore et musicale sont signées par Camille Perrin) présent et cependant discret, c’est-à-dire ne venant pas, comme c’est souvent le cas, envahir l’espace, durant toute la durée des épisodes. Il y a là un dosage et une rythmique parfaitement maîtrisés, et dès lors c’est un véritable régal de voir les deux comédiens principaux assumer, je l’ai dit, tous les rôles des nombreux protagonistes, avec bien sûr quelques morceaux de choix comme par exemple les dialogues entre Marguerite Duras et Jean-Luc Godard ou encore les lettres échangées entre les protagonistes. L’intrusion de personnalités que tout le monde connaît, Marguerite Duras donc, mais aussi Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, et bien d’autres, etc. dans la trame même de l’intrigue nous promène du réel à la fiction, et inversement de la fiction au réel. Ainsi le jeu se développe-t-il vraiment entre fiction et réalité ; toutes les gammes narratives sont sollicitées et c’est un prodige de voir les comédiens passer d’un registre à l’autre sans coup férir et avec une belle jouissive aisance.

Dans le triste paysage théâtral d’aujourd’hui, Sauve qui peut (la révolution) apparaît comme une très réjouissante exception.

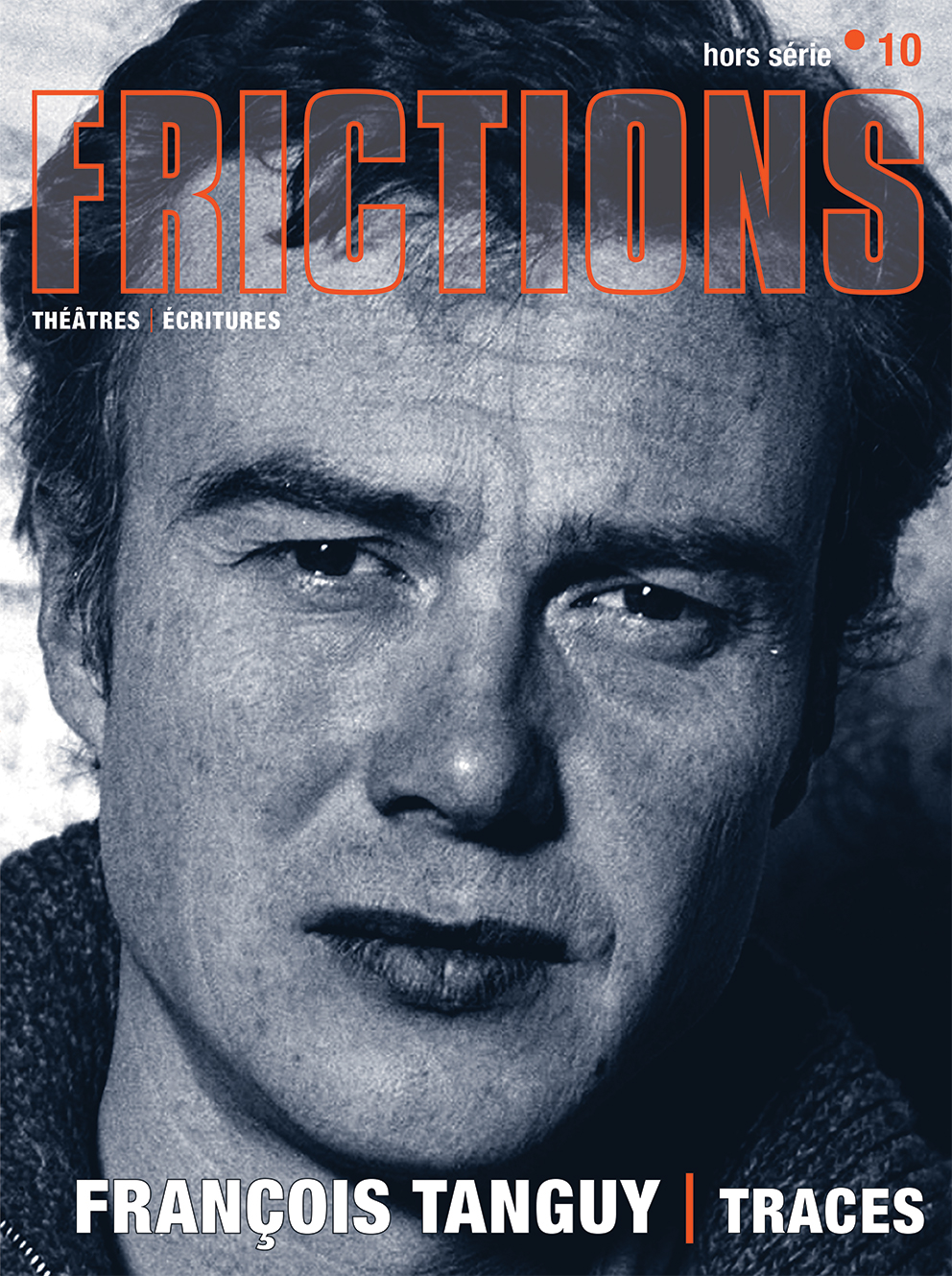

Photo : © Morgane Ahrach