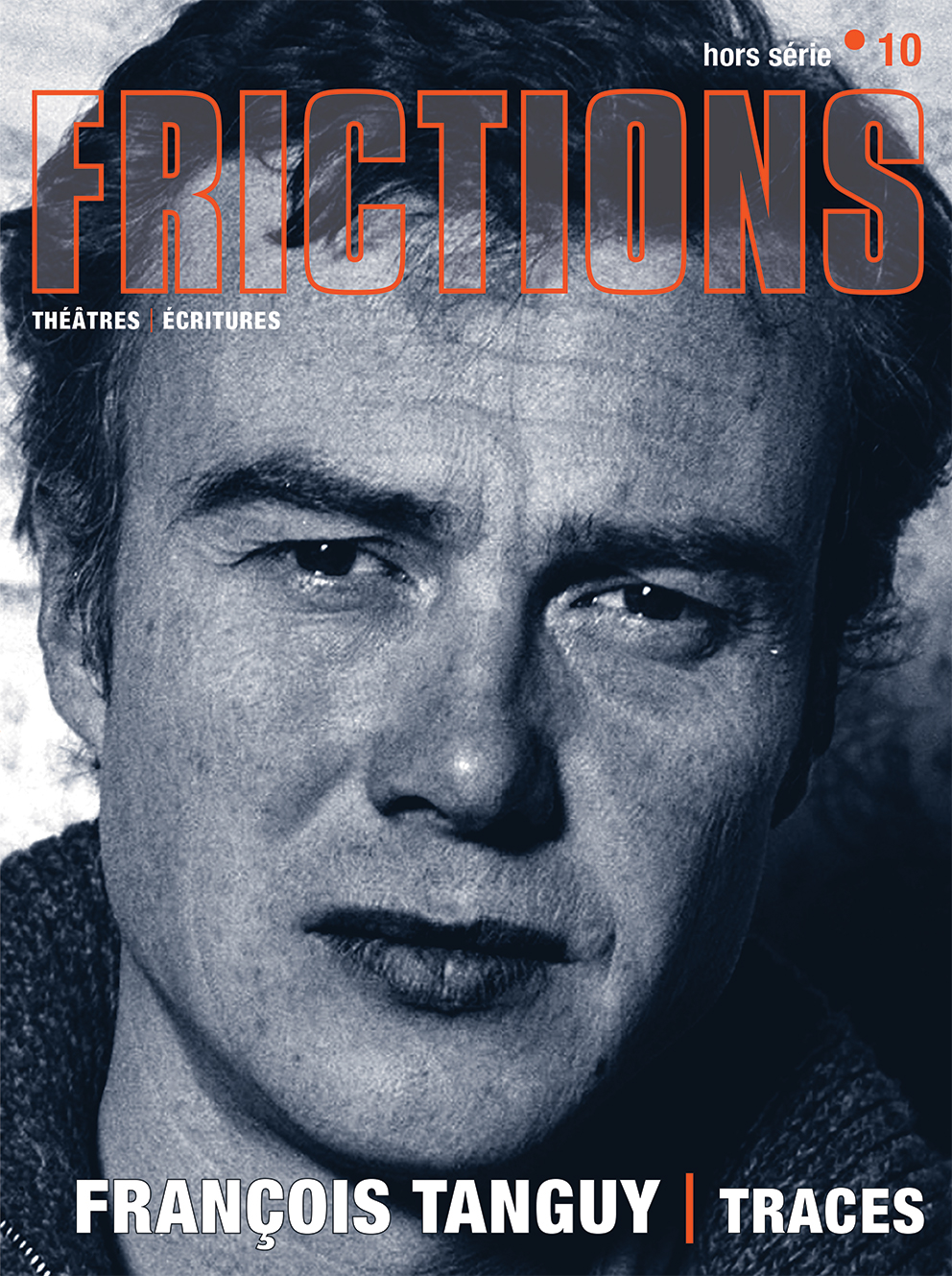

Aurillac sur son trente-et-un

Que sera Aurillac en 2016 quand il sera sur son trente-et-un ? Cette année 2015, du 19 au 22 août, – à partir du 10 août si l’on prend en compte « les Préalables » qui se sont déroulés dans les bourgs et villages de Maurs, Marcolès, Laroquebrou, Moussages, etc., toponymes qui fleurent bon le Cantal – le festival international de théâtre de rue d’Aurillac a tenu sa trentième édition. Le 18 août, les compagnies programmées dans les Préalables, la Compagnie Cacahuète, Patrice de Benedetti, la Compagnie du Deuxième ont rejoint Aurillac. Le festival a débuté en soirée son trentième cycle avec une Veillée d’âmes, « dédicace à l’avenir du théâtre de rue pour les dix année à venir », théâtre de feux de la compagnie Carabosse qui a embrasé tout son vocabulaire de flammes en proposant dans la vieille ville une balade et une succession d’univers en douceur, les rues tortueuses devenant les méandres de la remémoration et en même temps les voies respiratoires propices à l’écoute intime du « drame des hommes plongés trop souvent dans le gouffre de l’injustice et de la violence ». Veillons aux âmes ! Le lancement officiel du festival enchaîna le lendemain à midi trente sur la place de l’Hôtel de ville, où le maire a confié comme chaque année les clés de sa ville aux artistes, sous un soleil éclatant qui a persisté jusqu’au dimanche matin, 23 août, où un orage cantalou de belle ampleur a apporté sa foudre, son tonnerre et ses déluges pour laver les trottoirs et les rues de tout soupçon de trouble à l’ordre public et de flétrissure, facilitant grandement l’ouvrage des agents de nettoiement munis de frelons aspirateurs, au bruit lancinant de mobylette asthmatique. Le lancement a marqué deux événements : célébrer comme il convient ce trentième anniversaire qui fait de ce festival celui de la fin de l’été, double théâtral d’Avignon qui ouvre la saison, et par le grand hasard des destinées, rendre hommage au fondateur, Michel Crespin, disparu bien trop tôt, le 8 septembre 2014, vingt ans après avoir laissé en 1994 les rênes du festival à Jean-Marie Songy. Il restructura ensuite à Marseille Lieux publics, centre national de création des arts de la rue, qu’il avait créé en 1982 à Marne-la-Vallée, ville nouvelle, avant de réfléchir à partir de 2001 et mettre en place, la FAI AR, formation avancée et itinérante aux arts de la rue. Trente amis de Michel, portant un masque à ses traits, ont battu fièrement l’estrade. Le dernier jour, le samedi 22 août, en matinée, a eu lieu une ultime célébration avec l’inauguration de la place Michel Crespin, sur l’ancienne place d’armes, dénommée ensuite place de la Paix, qui vient d’être restructurée. Un complexe de cinéma facetté en prismes, le bien nommé Cristal, à l’allure d’un vaisseau spatial beige, a été érigé sur cette grande place orthogonale entre les bâtiments des anciennes casernes, non sans rétrécir l’espace et le modifier de façon peu heureuse dans ses proportions. Les spectacles qui avaient fait leur atterrissage sur cette large place – le Carillon céleste et ses maudits sonnants de Trans Express, La Véritable Histoire de France, ainsi que Péplum de Royal de Luxe parmi de nombreux autres – ont laissé une empreinte immatérielle plus durable dans ce lieu. Sous une pluie de moustaches, Jean-Luc Courcoult de Royal de Luxe et Brigitte Burdin de Trans Express étaient parmi les dix orateurs qui ont salué la mémoire de l’artiste dans une grande émotion avant le dévoilement par l’espiègle Jean-Marie Songy de la plaque scellée à l’angle d’une ancienne caserne. Jean-Georges Tartar(e), Jean Digne, Jeff Thiébaut, Caty Avram, Marcel Freydefont, le maire Pierre Mathonier, le nouveau président du festival Philippe Meyer (frais élu il y a un an) volatilisé à peine apparu une fois son propos tenu, ont également trouvé les mots justes pour cet hommage et Violaine Crespin, la plus jeune des trois enfants a informé le public de la donation des archives à la Bibliothèque nationale de France qui va organiser une exposition. Né en 1940, Michel Crespin, enfant de la guerre, période troublée qui devient lointaine malgré la similitude de symptômes rances qui nous en rapprochent, prend donc cette place de la Paix. Nouveau forain qui renouvelle l’urbain, c’est à 46 ans, en 1986, qu’il réveille la ville d’Aurillac, lui, l’homme thoracique comme le nomment ses amis de Château-Chalons, faisant souffler une colonne d’air, faisant sonner la ville, cette scène à 360°, maudits sonnants, la place en a encore plein les oreilles et plein les yeux, véritable Histoire de France. Avec le théâtre de rue – place au théâtre ! –, il a sonné l’heure de la revanche de la rue, prenant garde à ce mot, la rue intempérante, ne le vidons pas de sens si l’on se soucie comme lui d’espace public, de lieux publics, de liberté de création artistique, de ce qui fait sonner tous les arts, s’accrochant aux espèces d’aspérités qui font une ville digne de ce nom. Pour cet homme colonne d’air, homme de mémoire, homme des mémoires, d’histoire, le savoir, l’instruction, l’éducation, la formation, la recherche, l’enseignement, la connaissance, la culture, la création sont vitales, essentielles. Poser une plaque ici, à Aurillac, sur cette place-là, pour la nommer dorénavant place Michel Crespin, c’est ouvrir un des chapitres de son grand livre de la rue, être fidèle à cet homme des levées, à cet esprit de tous les éveils. SurExposition Regards sur le festival d’Aurillac (1986-2014) avec plus de 500 photographies foulées au pied sur le sol donnait à revoir l’ensemble des spectacles de la programmation officielle du Festival depuis sa création en 1986 : raccourci édifiant sur le creuset bouillonnant qu’est ce festival. La trentième édition a été vive, dense et complète dans ses tendances, particulièrement réussie dans sa programmation éclectique et sa fréquentation publique (19 spectacles dans la programmation officielle, un taux de 98% de remplissage pour les sept spectacles payants, une assistance souvent pléthorique pour les spectacles gratuits, 624 compagnies de passage, 757 spectacles au total, plus de 120 lieux organisés), satisfaisant l’objectif de s’adresser à la ville entière, selon la formule de Michel Crespin, et, selon les mots de Jean-Marie Songy, de régénérer « les utopies de l’expression artistique libre », au moment où une loi va être proposée au Parlement pour graver dans le marbre la liberté de création artistique, de « s’écarter des marchés formatés de la bonne conscience » – tant ceux de la culture que de l’économie –, de promouvoir cet « art d’être ensemble à un endroit et dans un lieu qui nous dépassent… et qui nous font grandir ». La programmation 2015 rassemblait des compagnies emblématiques comme le Théâtre de L'Unité (Jacques Livchine et Hervée de Lafond, créé en 1972), avec Le Parlement, les Plasticiens Volants (Marc Miralès, 1976), avec Little Nemo in Slumberland, Délices Dada (Jeff Thiébaut, 1984), avec La Géographie des Bords, Cacahuète (Pascal Larderet, 1985) avec L'enterrement de Maman, spectacle de répertoire de la compagnie, créé il y a 30 ans, le Théâtre du Centaure (Camillet et Manolo, 1985), avec La 7e vague, Kumulus (Barthélémy Bompard, 1986), avec Naufrage, Carabosse (Nadine Guinefoleau, Christophe Prenveille, Jean-Marie Proust, 1988), Artonik (Caroline Selig et Alain Beauchet,1992), avec The Color of Time, d’équipes plus récentes fondées par des artistes ayant travaillé avec des compagnies de référence : Ktha (Laetitia Lafforgue et Nicolas Vercken, 2000) avec Juste avant que tu ouvres les yeux, Les 3 Points de suspension (Nicolas Chapoulier, Matthieu Leroux et Antony Revillard, 2001) avec Looking for Paradise, La Compagnie du Deuxième (Françoise Milet et Pierre Sévérin, 2004) avec Contact, Patrice de Bénédetti (P2BYM, 2008) avec Jean, solo pour un monument aux morts, texte, installation plastique et danse parfois grotesque et grimaçante, le collectif G. Bistaki (cirque chorégraphique d'investigation fondé en 2010 par cinq jongleurs-danseurs) avec The Baïna Trampa Fritz Fallen, et trois nouvelles compagnies fraîchement émoulues de la FAI AR : Une Peau Rouge (Djamel Afnaï, 2013), avec Tleta, Alixem (Alexis Montheil, 2013), avec Trip(es) ou mes parents n'ont pas eu les couilles de faire des enfants et la Compagnie sous X (Alix Denambride, 2013), avec No visa for this country. Wired Aerial Theatre (installé à Liverpool et fondé par Wendy Hesketh et Jamie Ogilvie, membres de la troupe argentine De La Guarda de 1999 à 2004), avec As the world tipped, mis en scène par Nigel Jamieson ont complété la programmation ainsi que le studio de cinéma d’animation La Ménagerie, avec L'Homme est un animal mobile, tournage d’un film d’animation à grande échelle à partir de silhouettes de papier qui déambulent dans un quartier. Les Chiens de Navarre, invités réguliers du festival ont présenté au Théâtre Les Armoires normandes. Au-delà de ce large spectre générationnel et artistique, quelques spectacles permettent un aperçu de l’état de l’art à la fois sur le fond et sur la forme. Il y a d’abord ce genre du monumental éphémère qu’affectionnait Michel Crespin, représenté cette année par Carabosse, les Plasticiens volants et Artonik. Inamovibles spécialistes planétaires du « gonflable » les Plasticiens volants ont littéralement adapté aux rues et places les cases du comic strip de Winsor McCay Little Nemo in Slumberland plastifiant la Princesse, Flip et autres protagonistes issus des Rêves, les faisant planer au-dessus des spectateurs ravis. Artonik a questionné la diversité en s'inspirant de la Holi, traditionnelle fête des couleurs hindoue avec The Color of Time, parade chorégraphiée participative, rituel éphémère, qui satisfait l'envie d’une foule de partager ensemble une explosion de joie chromatique afin d’exorciser peur et rancœur. La cohésion et le métissage sont symbolisés par le mélange des couleurs, dont les nuages de pigments naturels et biodégradables bigarrent vite tee-shirt, visages, chevelures et chaussée, réjouissant mines et figures, nimbant la réalité. Le théâtre de rue aime tramer à l’infini le fil fragile entre réalité et fiction, « qui ne demande peut-être qu’à casser » dit Alixem qui propose sur le terre-plein jouxtant un stade à la périphérie un repas de famille autour duquel tourne un rodéo de voitures et mobylettes, les acteurs disant être eux-mêmes, se dénudant régulièrement pour le démontrer, explorant tous les écarts entre ce qu’ils sont, le comédien et des personnages, quelque chose d’énergique sinon d’immature oscillant entre un road movie et un tour de table, entre le stand up et le happening, entre le Brecht de Baal ou de la Noce et Gombrowicz. Ce règlement de compte familial en espace ouvert de jeunes chiens fous n’est pas sans faire écho à l’équarrissage du couple proposé en salle par les Chiens de Navarre, avec également une scène de banquet, cabots qui ont plus d’un tour dans leur sac à malice et leurs armoires normandes. Eux non plus ne veulent pas perdre le présent sur un plateau dont la sauvegarde serait seule garante de leur liberté à faire ce qu’ils veulent et à n’être que ce qu’ils sont. La rue aime ces exutoires hachés gros dans la présence au présent, qui touchent (pas toujours) et qui tachent (tout le temps), faisant s’interroger sur ce qui est réellement subversif aujourd’hui. Ce fil, c’est aussi le fil sonore d’un travelling fictionnel en paysage urbain, que No Visa for this Country, histoire d'une disparition, celle de Jeanne, déroule aux oreilles du spectateur, guidé et cheminant avec un casque, délivrant les messages laissés sur le répondeur de l’absente, dont le visage est affiché sur les murs des lieux traversés, espaces de circulation, lieux anonymes, privés ou publics, intérieurs ou extérieurs, lieux de passage. Elle semble parfois apparaître, laissant croire à sa présence, impalpable, fugitive, éthérée. La rue aime aussi ces errances éthérées, presque durassiennes. À l’autre bout de ce jeu de bascule, il y a les toujours verts Délices Dada, ce théâtre de la parole qui tient parole, théâtre de comédiens remarquables dont la dernière livraison Géographie des bords est une énième variation fugueuse digne de Bach, variation autour d’un leitmotiv qui leur est récurrent et qui mêle entre art et science concentration ahurie devant une fumeuse expérience en vase clos et libre divagation en plein air dans des endroits retirés, permettant de suivre par exemple les pas d’une géographe bavarde impénitente obsédée par l’eau que contient tout organisme humain, progressivement déboussolée et déprimée dans son introspection sans perdre la lucidité de savoir si tant de mots ne saoulent pas le spectateur. Celui-ci au retour de cette balade peut repartir dans l’enclos assister à la même expérience improbable avec d’autres scientifiques et repartir pour un tour aux alentours avec un autre géographe (ainsi le temps passé peut-il être de 30 minutes ou de trois heures, à la guise de chaque spectateur), ou lire les aphorismes illustrés placardés sur l’aire d’attente comme des sentences définitives : « Goûtons la savoureuse certitude que l’absence de raison d’être des bords, ne prouve pas leur inexistence », « Formulons la plus radicale des interrogations géographiques : sommes-nous où nous sommes ? », « Que la science en sache si peu sur nos cerveaux pose la question : que cachent nos cerveaux sur le cerveau des rhinocéros ? », « (…) Mais jusqu’à présent le soleil ne se couche jamais où il se lève », « Cesser de s’étonner, c’est devenir un pépin sans fruit, un fruit sans arbre, un arbre sans branches », « L’érosion de l’ivresse des cimes n’est pas due à l’affaissement du Ballon d’Alsace », « Un indien Guarani assis dans la poussière côtoie plus les astres que n’importe quel astronaute », « L’invisibilité des étoiles le jour n’occulte pas leur émouvant présence », « Les vagues effacent nos pas, chaque grain de sable en retient l’empreinte », « L’infini, c’est surtout quand ça monte », et peut-être sous forme de conclusion hâtive et hasardeuse : « Disons simplement que depuis que le temps et l’espace ont fait connaissance, tout s’est bien compliqué ». Ce bricolage mental sur le vide laissé par nos questions sans réponse est également le fil du jeu de piste de Trois points de suspension, Looking for paradise dignes successeurs des délicieux dadateurs (« Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? L’univers est-il vraiment infini ? Venons-nous d’un jardin aujourd’hui disparu, des choux, des singes ou des amibes ? »), faisant marcher le spectateur dans tous les sens du terme, alternant déambulation caniculaire et stations où il est pris à partie, suant et sommé de choisir entre « croyance » et « désir » pour espérer atteindre le paradis, balade qui se conclue paisiblement dans la fraîcheur d’un after au sein d’un auditorium bienvenu où le spectateur qui peut s’abandonner dans les bras de fauteuils accueillants est convié tous yeux clos à une vraie-fausse séance d’hypnose. Fermer les yeux, prendre le temps, ensemble, semble être un leitmotiv, c’est le thème de Juste avant que tu ouvres les yeux de la compagnie Ktha spectacle conduit à 3.5 km à l’heure par un camion-gradin afin de chercher ce qu'il se passe dans la tête de quelqu’un pendant les neufs minutes qui séparent la première et la seconde sonnerie de son réveil. Le thème du naufrage de notre société, de sa chute est traité – peut-être trop au premier degré – par au moins trois spectacles. À travers une transposition du Radeau de la Méduse, de Théodore Géricault, la compagnie Kumulus a choisi cette métaphore du Naufrage pour signifier que notre bateau « démocrapitaliste » sombre bel et bien. C’est aussi l’argument de La Septième Vague du Théâtre du Centaure où dans les soubresauts d’un monde en crise, se pressent une terrible onde de choc qui emportera tout sur son passage. Ce point de bascule c’est littéralement le titre du spectacle du Wired Aerial Theatre, As The World Tipped, combinant danse aérienne et projection vidéo, qui débute en transportant le spectateur dans l’open space horizontal et stable du secrétariat de la Conférence de Copenhague sur le changement climatique, submergé sous des montagnes de papiers sans s’apercevoir qu’autour le monde glisse vers un désastre. En redressant le plateau progressivement à la verticale (scénographie qui évoque Plan B d’Aurélien Bory) et en le noyant sous un déluge d’images catastrophiques, la métaphore devient explicite. Trop explicite ? Efficace en tout cas et virtuose. Dans ce registre politique, le Théâtre de l’Unité est à la fois efficace sans mégoter sur la grosseur des effets et plus subtil, avec Le Parlement, présenté comme un nouveau parlement, un vrai parlement, un parlement légitime qui pendant quatre jours édicte des lois et remet le jeu politique au centre, en donnant la parole au citoyen, un palabrement sous le séquioa cher à Jean-Georges Tartar(e). Cela se déroule en deux temps : le matin une commission des lois élabore des propositions, en fin d’après-midi se tient une assemblée délibérative, celle des spectateurs, un grand palabre avec comme présidente de séance Hervé de Lafond juchée sur une chaise d’arbitre de tennis. Parlement de rêve, les débats sont ponctués de poésie, de discours de Jean Jaurès ou Victor Hugo, de chansons ratées de Didier Super, d’interventions de deux demoiselles distinguées et habiles dans l’art de la goguette. Et l’esprit alerte de la revue, sans prétention, en direct et en toute spontanéité, couvre bien vite de sa causticité tout préchi précha politique. Ainsi est le théâtre de rue, comme le sel, entre gros grain et sel fin.

Marcel Freydefont