Le syndrome de la table

Des années 70 à nos jours de Brecht, Lagarce et du collectif In Vitro. Mise en scène de Julie Deliquet. Festival d'automne, théâtre des Abbesses, jusqu'au 28 septembre, puis du 2 au 12 octobre au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis. Le Capital et son singe, d'après Karl Marx. Mise en scène de Sylvain Creuzevault. Festival d'automne, théâtre de la Colline, jusqu'au 12 octobre, puis tournée jusqu'en mai 2015. ouél. : 01 44 62 52 52.

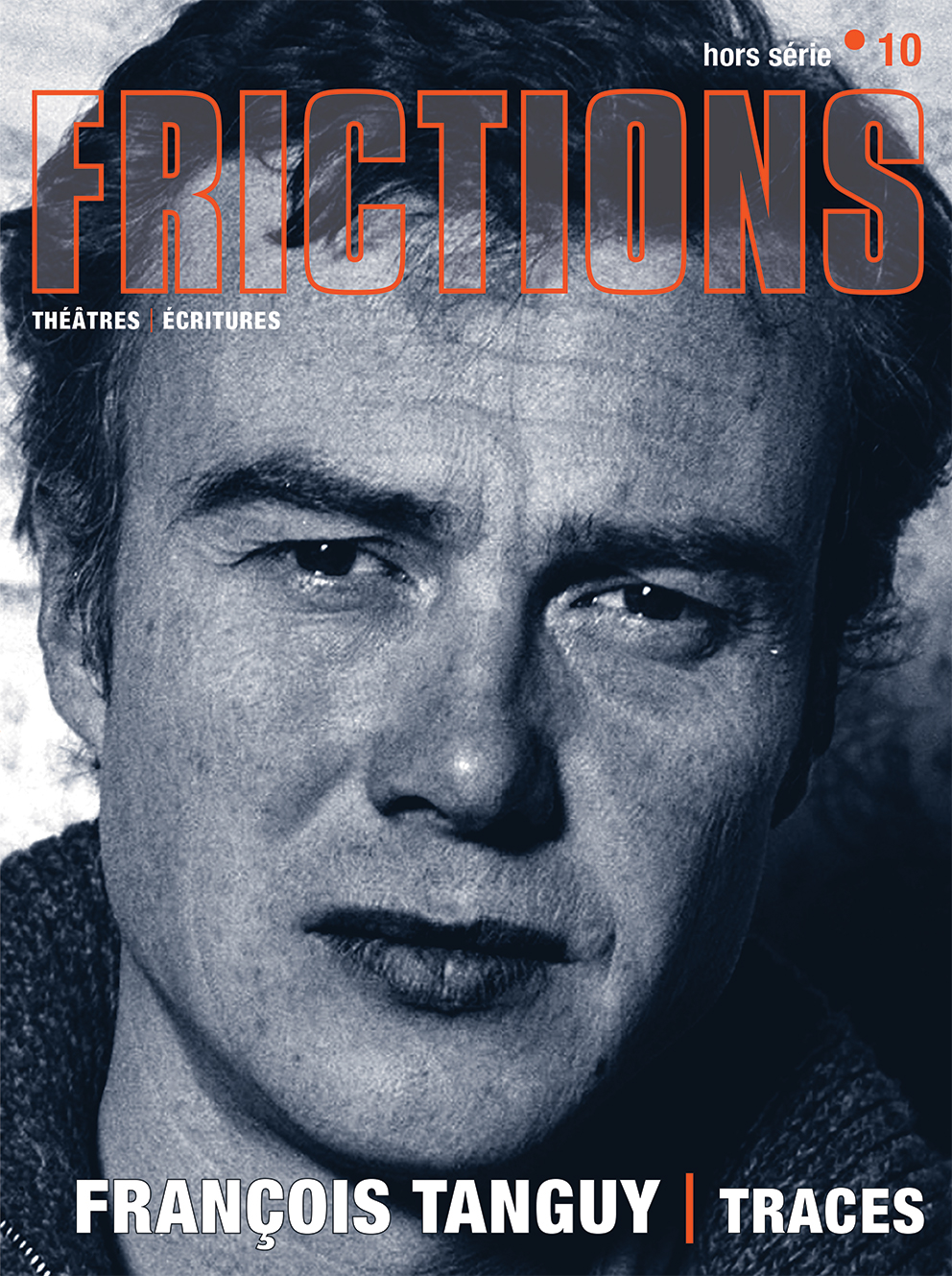

C'est une vieille discussion – quelque peu oiseuse à la vérité, chacun étant libre d'agir à sa guise et selon sa propre méthode – qui agite metteurs en scène et comédiens, consistant à savoir s'ils préfèrent effectuer au moment des répétitions un long travail « à la table » ou passer directement à l'action sur le plateau. Il faut croire que les jeunes équipes (des collectifs bien évidemment comme le veut la mode d'aujourd'hui) ont pour la plupart répondu à leur manière, à la question. Dans pratiquement tous les spectacles qu'ils nous proposent trône inévitablement au milieu de la scène une table autour de laquelle les comédiens prennent place, mangent et boivent, apportent leur texte quand il y en a un, se demandent ce qu'ils vont bien pouvoir (en) faire et jouer, font mine d'improviser et devisent « joyeusement », s'interpellant avec leurs propres noms et prénoms… Le spectateur est prié de comprendre qu'il est dans la vraie vie, que l'on va jouer à jouer pour de vrai, etc. Mise en abyme vieille comme le monde (du théâtre)… Le décor n'en est pas un puisque l'on aura également compris que si table il y a, c'est que les répétitions se sont faites à la même table, parfois dans un même espace – coin cuisine ou bout de salon – reproduction du lieu où ces jeunes équipes ont pu répéter… Entre travail à la table et jeu direct sur le plateau, les collectifs opèrent ainsi une habile synthèse (ou mélange) en nous restituant et l'un et l'autre, tout en voulant nous faire croire qu'il n'y a plus de barrière entre la scène et la salle, entre la vie et le jeu. C'est la notion même de représentation qu'ils mettent en question avec une certaine naïveté. On peut donc tout faire sur ces tables, même l'amour, et autour on s'y engueule allègrement ; c'est ça la vie, n'est-ce pas ? Seule activité exclue, celle de l'écriture ; on n'y écrit jamais, cela aurait pourtant pu être intéressant de voir un écrivain se battre avec les mots ! Mais pour ce qui concerne l'écriture un journaliste dans le vent a inventé il y a quelque temps l'étonnante expression d' « écriture de plateau », une manière comme une autre d'évacuer l'écriture dans son acception traditionnelle ; tout le petit monde du théâtre s'est empressé de reprendre l'expression sans trop vouloir la décortiquer et la mettre en question, c'est dire… C'est un euphémisme d'avouer que les collectifs dont nous parlons ont plutôt un rapport délicat avec les textes autres que ceux qu'ils inventent et improvisent ; on y reviendra. À ce stade, une des jeunes pousses de la nouvelle vague, Julie Deliquet, programmée par le Festival d'automne, alors qu'il y a à peine cinq ans elle concourait encore pour un prix (remporté) de Jeunes metteurs en scène au Théâtre 13, puis au Festival Impatience destiné à révéler des nouvelles équipes, a très bien repéré le phénomène au point de l'assumer totalement et de quasiment le théoriser dans un entretien où elle explique que « la table, c'est comme une scène de théâtre, mais en version miniature … la table est un élément tellement central pour nous que je n'imagine pas créer des pièces qui se passent ailleurs qu'autour d'un repas »… La table est donc un élément central dans son triptyque Des années 70 à nos jours qui se veut habile mais qui n'en reste pas moins quelque peu tiré par les cheveux. Rien de plus normal pour la Noce de Brecht puisque c'est indiqué dans la dramaturgie de l'auteur allemand ; c'est déjà plus improbable avec Derniers remords avant l'oubli de Jean-Luc Lagarce puisqu'il n'y a aucune didascalie ; c'est expressément voulu et nécessaire dans la création du collectif In Vitro que dirige Julie Deliquet, puisque tout le monde est prié de se mettre à table, dans tous les sens du terme, et donc de vider son sac, la metteur en scène en premier qui a quelques comptes – politiques ? –, à régler avec les générations qui l'ont précédé, et la famille, reconstituée ou pas, encore un point commun avec nombre de collègues de son âge. Nous sommes seuls maintenant, le titre de ce dernier volet du triptyque, a le mérite d'annoncer la couleur. La table est à ce point un élément fondamental pour les équipes émergentes que l'on a même pu voir de grands anciens utiliser le procédé, comme Jean-Louis Martinelli dans sa mise en scène de J'aurais voulu être égyptien d'Alaa al-Aswani en 2011 pour se donner un air de jeunesse et parvenir à coudre les séquences de son spectacle entre elles. À vrai dire, le seul artiste à avoir une utilisation des tables vraiment pensée dans l'économie générale d'une scénographie et d'un spectacle est François Tanguy avec son équipe du Radeau. Mais ceci est une autre histoire. Retour sur Julie Deliquet qui massacre allègrement le texte de Brecht au point de le rendre méconnaissable ; quant aux Derniers remords avant l'oubli, restitués en force en comédie familiale ils fleurent bon le boulevard, la subtilité et la discrète musique de l'écriture de Lagarce sont emportées dans un drôle de maelström. On ne pourra pas reprocher aux comédiens d'In Vitro de faire dans la demi-mesure, ils jouent sur l'énergie, de la manière la plus réaliste possible ; c'est comme dans la vie en quelque sorte et c'est censé signifier que la vie, la vraie, est vraiment dure… Cette énergie est mise à contribution avec encore plus de force dans le troisième volet du triptyque, une œuvre collective improvisée qui se révèle moins catastrophique que les propositions précédentes, puisqu'il n'y a aucun texte à défendre. Mais là aussi la débauche d'énergie des comédiens du groupe finit par lasser dans l'exacte mesure où elle ne connaît aucune borne dans des propos qui sont répétés jusqu'au rabâchage...

Le triptyque d'In Vitro de Julie Deliquet qui regroupe ses tout premiers essais fait partie de la programmation du Festival d'automne. Comme jadis dans l'industrie du disque, on consomme vite et bien au théâtre désormais. « Ça bourgeonne cet automne. Le Festival a rarement accueilli autant de jeunes artistes français » constate Le Monde dans son supplément consacré au dit Festival. Le titre de l'article est encore plus explicite : « Dynamiter le théâtre, disent-ils ». Nous ne jouerons pas sur les mots, mais il est vrai que le théâtre est si bien dynamité qu'il n'en reste peut-être plus grand-chose. Julie Deliquet figure donc en bonne place dans cette réjouissante présentation aux côtés de quelques autres grands chouchous de la profession, Julien Gosselin – la révélation surfaite du Festival d'Avignon 2013 avec ses Particules élémentaires de Houellebecq programmées dans près de deux cents théâtres cette saison – Jeanne Candel, Sylvain Creuzevault, Vincent Macaigne et quelques autres dont Philippe Quesne (cherchez l'erreur !)… Sommes-nous donc si vieux et décrépis que nous ayons besoin à ce point de chair fraîche quelle qu'en soit la qualité ?

Sylvain Creuzevault, lui aussi, est à l'affiche du Festival d'automne. En ses toutes jeunes années son spectacle Baal de Brecht avait déjà été programmé au même Festival. Son parfait ratage ne l'avait pas empêché d'être réinvité en 2009 avec cette fois-ci deux créations collectives, Le Père Tralalère et Notre Terreur. Il faut croire que ce changement d'orientation de son travail fut bénéfique puisque ces deux spectacles, surtout Notre Terreur, connurent un véritable succès. Cité partout et par tout le monde Creuzevault est aujourd'hui incontournable ; Eric Ruf, le nouvel administrateur de la Comédie-française pense même à l'inviter… Dans Baal, il n'y avait pas de table posée au milieu du plateau. Avec les deux premières créations collectives elle apparaît enfin. La recette ayant semblé fonctionner la voilà (ou les voilà : il y en a dix qui occupent la presque totalité de l'espace de jeu !) qui resurgit dans Le Capital et son singe dans un dispositif bi-frontal (pourquoi pas en carré, les spectateurs entoureraient alors vraiment les fameuses tables !). Bref, cela commence sans commencer, avec, comme chez Julie Deliquet et quelques autres, un comédien sur scène attendant spectateurs et camarades de plateau… De bonnes rasades de rouge donneront là aussi du cœur à l'ouvrage des quatorze comédiens convoqués pour l'occasion et enfin prêts à entamer leur réunion de famille doublée ici d'une réunion éminemment politique. Car le projet de Sylvain Creuzevault – il faut lui reconnaître un certain culot (ou parfaite inconscience ?) – consiste rien moins qu'à rendre compte (à en faire théâtre ?) de quelques passages du Capital de Karl Marx. Pour lui, les tables vont donc devenir tables de dissection de la parole politique, du politique. On y disséquera entre autre de la valeur d’usage et de la valeur d’échange… Le monument Marx étant ce qu'il est on ne s'étonnera pas de savoir que la gestation du spectacle fut plutôt difficile, le spectacle (créé en mars dernier à Angers) repris et modifié à plusieurs reprises. Travail en cours nous dit le metteur en scène qui prône et revendique dans une insupportable prose tarabiscotée publiée dans le programme du théâtre de la Colline, l'inachèvement… Au vrai, Sylvain Creuzevault prend des chemins de traverse et nous renvoie essentiellement aux événements de mai 1848 avec apparition des figures révolutionnaires d'Auguste Blanqui, Louis Blanc, Armand Barbès, François-Vincent Raspail et l'ouvrier Albert, évoquant les débats au club des Amis du peuple, racontant comment ces « meneurs » investirent le palais Bourbon où siégeait l'Assemblée nationale, action qui vira au coup d'État, ce pour quoi ils furent traduits devant la haute cour de justice un an plus tard dans un procès que Creuzevault traite de manière bouffonne, toujours dans un grand déploiement d'énergie tenant lieu de technique théâtrale, une manière qui donne le ton à l'ensemble du spectacle qui fonctionne bien par moments comme dans l'évocation du procès, mais qui patine notablement à d'autres moments, plongés que nous sommes dans une vraie confusion ; on à peine à passer des minutes des événements de 1848 à Rosa Luxembourg et à la révolution spartakiste de 1919… Comme en plus un ensemble de textes est entremêlé au discours initial, on pourra toujours en cas d'ennui tenter de retrouver les paroles de Marx bien sûr, mais aussi celles de Foucault, Lacan, Benjamin, Heiner Müller, Brecht, Guy Debord et quelques nombreux autres. On aura compris : Creuzevault a vraiment potassé son sujet, il en a sans doute une réelle connaissance, mais semble dépassé (on le serait à moins) par les événements et il n'est pas sûr que son équipe (renouvelée) le suive vraiment ; la traduction scénique du montage de textes n'est pas convaincante qui sent par moments (déjà, autre constante chez ces jeunes équipes émergentes) le procédé.

Jean-Pierre Han